हिंदू पौराणिक कथाओं के सात अमर (चिरंजीवी) हैं:

- अश्वत्थामा

- राजा महाबली

- वेद व्यास

- हनुमान

- विभीषण

- कृपाचार्य

- परशुराम

पहले दो इम्मोर्टल्स यानी 'अश्वत्थामा' और 'महाबली' के बारे में जानने के लिए पहले भाग को यहाँ पढ़ें:

हिंदू पौराणिक कथाओं के सात अमर (चिरंजीवी) कौन हैं? भाग 1

तीसरे और आगे के अमर अर्थात 'वेद व्यास' और 'हनुमान' के बारे में जानने के लिए दूसरा भाग पढ़ें:

हिंदू पौराणिक कथाओं के सात अमर (चिरंजीवी) कौन हैं? भाग 2

पाँचवाँ और छठा अमर अर्थात 'विभीषण' और 'कृपाचार्य' के बारे में जानने के लिए तीसरा भाग पढ़ें:

हिंदू पौराणिक कथाओं के सात अमर (चिरंजीवी) कौन हैं? भाग 3

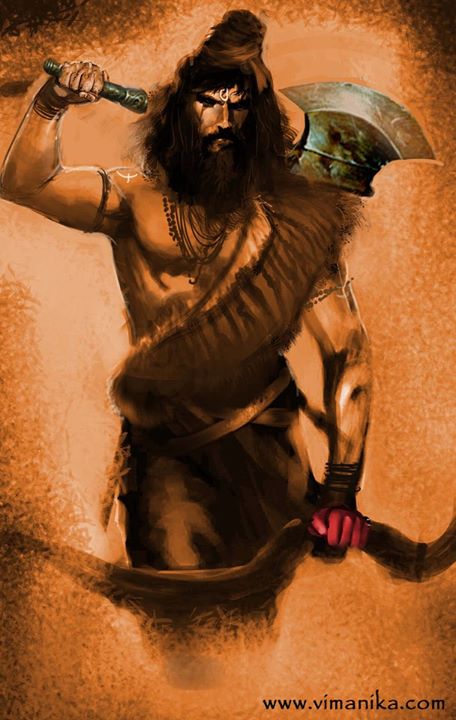

7) परशुराम:

परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं, वे रेणुका के पुत्र और सप्तऋषि जमदग्नि हैं। वह अंतिम द्वापर युग में रहते थे, और हिंदू धर्म के सात अमर या चिरंजीवी में से एक हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने के बाद उन्हें एक परशु (कुल्हाड़ी) मिली, जिसने उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया।

पराक्रमी राजा कार्तवीर्य ने अपने पिता को मारने के बाद परशुराम को इक्कीस बार क्षत्रियों की दुनिया से छुटकारा पाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने महाभारत और रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भीष्म, कर्ण और द्रोण के गुरु के रूप में सेवा की। परशुराम ने कोंकण, मालाबार और केरल की भूमि को बचाने के लिए अग्रिम समुद्रों से भी लड़ाई लड़ी।

ऐसा कहा जाता है कि परशुराम विष्णु के अंतिम और अंतिम अवतार के रूप में कल्कि के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें आकाशीय हथियार और ज्ञान प्राप्त करने में तपस्या करने में मदद करेंगे जो वर्तमान युग के अंत में मानव जाति को बचाने में सहायक होगा। कलियुग में।

इन सात के अलावा, मार्कंडेय, एक महान ऋषि जिन्हें शिव ने आशीर्वाद दिया था, और रामायण के एक मजबूत और प्रसिद्ध चरित्र जांबवान को चिरंजीवियों के रूप में भी माना जाता है।

मार्कंडेय:

मार्कंडेय हिंदू परंपरा से एक प्राचीन ऋषि (ऋषि) हैं, जो भृगु ऋषि के वंश में पैदा हुए थे। उन्हें शिव और विष्णु दोनों के भक्त के रूप में मनाया जाता है और उनका उल्लेख पुराणों की कई कहानियों में मिलता है। मार्कंडेय पुराण में विशेष रूप से मार्कंडेय और जैमिनी नामक एक ऋषि के बीच एक संवाद शामिल है, और भागवत पुराण में कई अध्याय उनकी बातचीत और प्रार्थना के लिए समर्पित हैं। महाभारत में भी उनका उल्लेख है। मार्कंडेय सभी मुख्यधारा की हिंदू परंपराओं के भीतर आदरणीय हैं।

मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदामी ने शिव की पूजा की और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। परिणामस्वरूप उन्हें या तो एक उपहार वाले बेटे का विकल्प दिया गया था, लेकिन पृथ्वी पर कम जीवन या कम बुद्धि के बच्चे के साथ लेकिन लंबे जीवन के साथ। मृकंडु ऋषि ने पूर्व को चुना, और मार्कंडेय, एक अनुकरणीय पुत्र के रूप में धन्य था, 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई।

मार्कण्डेय शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी मृत्यु के दिन उन्होंने शिवलिंगम के रूप में अपने शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा जारी रखी। यम के दूत, मृत्यु के देवता शिव की उनकी महान भक्ति और निरंतर पूजा के कारण उनके जीवन को दूर करने में असमर्थ थे। यम तब मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए व्यक्ति के पास आया और युवा ऋषि के गले में अपना कोड़ा घोंप दिया। गलती से या नोक गलती से शिवलिंगम के चारों ओर उतर गया, और इसमें से, शिव ने अपने सभी क्रोध में यम पर हमला किया जो कि उसके आक्रमण के लिए यम पर हमला कर रहा था। मृत्यु के बिंदु पर युद्ध में यम को हराने के बाद, शिव ने उसे पुनर्जीवित किया, इस शर्त के तहत कि धर्मनिष्ठ युवा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। इस अधिनियम के लिए, इसके बाद शिव को कालंतक ("मौत का अंत") के रूप में भी जाना जाता था।

इस प्रकार महा मृत्युंजय स्तोत्र भी मार्कंडेय को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और शिव की मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की इस कथा को धातु में अंकित किया गया है और भारत के तमिलनाडु के थिरुक्कदावूर में पूजा की जाती है।

जाम्बवन्त:

जामवंत, जांबवन्ता, जम्बावत या जम्बुवन के रूप में भी जाना जाता है, जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया मनुष्य का पहला रूप है, जिसके शरीर पर बहुत सारे बाल हैं, वह शायद एक भालू नहीं है, बाद में उन्हें दिखाई दिया कि भारतीय महाकाव्य परंपरा में अगले जीवन में एक भालू है ( हालाँकि, उन्हें अन्य शास्त्रों में एक बंदर के रूप में भी वर्णित किया गया है), लेकिन उनके पिता विष्णु के सभी अमर हैं। कई बार उन्हें कपिश्रेष्ठ (बंदरों में सबसे आगे) और अन्य उपमानों को आम तौर पर वनवासियों को दिया जाता है। उन्हें ऋक्षराज (ऋक्षों के राजा) के रूप में जाना जाता है। रिक्शा को वानर की तरह कुछ के रूप में वर्णित किया गया है लेकिन रामायण के बाद के संस्करणों में रिक्शा को भालू के रूप में वर्णित किया गया है। वह रावण के खिलाफ अपने संघर्ष में राम की सहायता करने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। जाम्बवान समुद्र के मंथन के समय उपस्थित थे, और माना जाता है कि वामन ने सात बार परिक्रमा की थी जब वह महाबली से तीनों लोकों को प्राप्त कर रहे थे। वह हिमालय के राजा थे जिन्होंने राम की सेवा करने के लिए एक भालू के रूप में अवतार लिया था। उन्हें भगवान राम से वरदान मिला था कि उनकी लंबी आयु होगी, सुंदर होंगे और दस मिलियन शेरों की ताकत होगी।

महाकाव्य रामायण में, जाम्बवंत ने राम को अपनी पत्नी सीता को खोजने और उसके अपहरणकर्ता, रावण से लड़ने में मदद की। यह वह है जो हनुमान को उनकी अपार क्षमताओं का एहसास कराता है और उन्हें लंका में सीता की खोज के लिए समुद्र के पार उड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।

महाभारत में, जाम्बवंत ने एक शेर को मार डाला था, जिसने उसे मारने के बाद प्रसेन से स्यामंतक नामक एक मणि प्राप्त किया था। कृष्ण को गहना के लिए प्रसेन की हत्या का संदेह था, इसलिए उन्होंने प्रसेन के कदमों पर नज़र रखी जब तक उन्हें पता नहीं चला कि उन्हें एक शेर ने मार डाला था जो एक भालू द्वारा मार दिया गया था। कृष्ण ने जाम्बवंत को अपनी गुफा पर नज़र रखी और एक लड़ाई हुई। अठारह दिनों के बाद, कृष्ण कौन थे, यह जानकर जाम्बवंत ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कृष्ण को मणि दी और उन्हें अपनी बेटी जाम्बवती भी भेंट की, जो कृष्ण की पत्नियों में से एक थीं।

जाम्बवान ने रामायण में अपने जीवन की दो घटनाओं का उल्लेख किया है। एक बार महेंद्र पर्वत पर, जहाँ हनुमान एक छलांग लगाने वाले हैं और उल्लेख करते हैं कि वे समुद्र में लंका पर कूद सकते थे सिवाय इसके कि वे घायल हो गए जब वह वामन अवतारा के दौरान विष्णु के लिए ढोल पीट रहे थे जब महान देवता ने नापा तीन दुनिया। वामन के कंधे पर जाम्बवान मारा गया और वह घायल हो गया जिसने उसकी गतिशीलता को सीमित कर दिया।

और एक बार जब समुंद्र-मंथन के दौरान, वह घटना के समय मौजूद थे। उन्हें वहां के देवताओं से ऑल-क्यूरिंग प्लांट विशालाकार्नी के बारे में पता चला और उन्होंने बाद में इस जानकारी का इस्तेमाल हनुमान को लंका सम्राट रावण के साथ महान युद्ध में एक घायल और बेहोश लक्ष्मण की मदद करने के लिए किया।

जांबवान, परशुराम और हनुमान के साथ, राम और कृष्ण दोनों अवतारों में से कुछ के लिए एक माना जाता है। कहा कि समुद्र के मंथन के लिए मौजूद थे और इस तरह कूर्म अवतार के साक्षी हैं, और आगे वामन अवतार, जांबवान चिरंजीवियों में सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और नौ अवतारों के साक्षी रहे हैं।

सौजन्य:

छवि वास्तविक मालिकों और Google छवियों के लिए सौजन्य से