कृष्ण (कृष्ण) एक देवता हैं, जिन्हें हिंदू धर्म की कई परंपराओं में विभिन्न तरीकों से पूजा जाता है। जबकि कई वैष्णव समूह उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पहचानते हैं; कृष्णवाद के भीतर कुछ परंपराएं, कृष्ण को स्वयंभू भगवान या सर्वोच्च प्राणी मानते हैं।

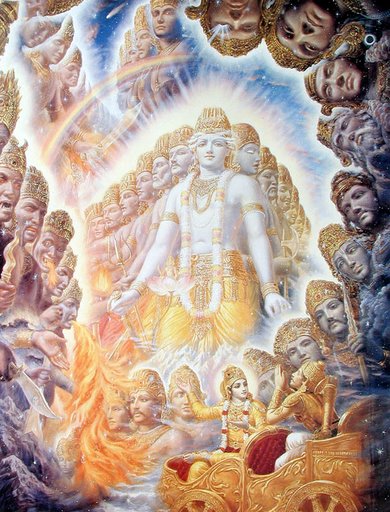

कृष्ण को अक्सर भगवत पुराण के रूप में बांसुरी बजाते हुए एक शिशु या युवा लड़के के रूप में वर्णित या चित्रित किया जाता है, या भागवत गीता में दिशा और मार्गदर्शन देने वाले एक युवा राजकुमार के रूप में। कृष्ण की कहानियाँ हिंदू दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं के व्यापक दायरे में दिखाई देती हैं। वे उसे विभिन्न दृष्टिकोणों में चित्रित करते हैं: एक ईश्वर-बच्चा, एक मसखरा, एक मॉडल प्रेमी, एक दिव्य नायक और सर्वोच्च प्राणी। कृष्ण की कहानी पर चर्चा करने वाले प्रमुख ग्रंथ महाभारत, हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण हैं। उन्हें गोविंदा और गोपाला के नाम से भी जाना जाता है।

कृष्ण का गायब होना द्वापर युग के अंत और कलियुग (वर्तमान युग) की शुरुआत का प्रतीक है, जो 17/18 फरवरी, 3102 ईसा पूर्व के लिए माना जाता है। देवता कृष्ण की पूजा, या तो देवता कृष्ण के रूप में या वासुदेव, बाला कृष्ण या गोपाल के रूप में की जा सकती है, जो ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के प्रारंभ में हुए थे

यह नाम संस्कृत शब्द कृष्ण से उत्पन्न हुआ है, जो मुख्य रूप से एक विशेषण अर्थ है "काला", "गहरा" या "गहरा नीला"। वैदिक परंपरा में व्यंजित चंद्रमा को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, जिसका अर्थ विशेषण "अंधकार" है। हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों के अनुसार कभी-कभी इसका अनुवाद "सर्व-आकर्षक" के रूप में भी किया जाता है।

विष्णु के नाम के रूप में, कृष्ण को विष्णु सहस्रनाम में 57 वें नाम के रूप में सूचीबद्ध किया गया। उनके नाम के आधार पर, कृष्ण को अक्सर मुर्तियों में काले या नीले-चमड़ी के रूप में दर्शाया जाता है। कृष्णा को कई अन्य नामों, उपाधियों और शीर्षकों से भी जाना जाता है, जो उनके कई संघों और विशेषताओं को दर्शाते हैं। सबसे आम नामों में मोहन "करामाती", गोविंदा, "गायों के खोजकर्ता" या गोपाल, "गायों के रक्षक" हैं, जो ब्रज में कृष्ण के बचपन (वर्तमान उत्तर प्रदेश) का उल्लेख करते हैं।

कृष्ण को उनके अभ्यावेदन से आसानी से पहचाना जाता है। फिर भी उनकी त्वचा के रंग को कुछ अभ्यावेदन में काले या गहरे रंग के रूप में चित्रित किया जा सकता है, विशेष रूप से मुर्तियों में, अन्य चित्रों जैसे कि आधुनिक सचित्र निरूपण में, कृष्ण को आमतौर पर नीली त्वचा के साथ दिखाया जाता है। उन्हें अक्सर पीले रंग की रेशमी धोती और मोर पंख का मुकुट पहना दिखाया जाता है। सामान्य चित्रण उसे एक छोटे लड़के के रूप में, या बांसुरी बजाते हुए एक युवा व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। इस रूप में, वह आम तौर पर एक पैर के साथ दूसरे के सामने झुकता है, उसके होठों के पास एक बांसुरी के साथ, त्रिभंगा मुद्रा में, गायों के साथ, दिव्य चरवाहा, गोविंदा या गोपियों के साथ अपनी स्थिति पर जोर देते हुए (दूधमाता) यानी गोपीकृष्ण, पड़ोसी घरों से मक्खन चुराते हैं यानी नवनीत चोरा या गोकुलकृष्ण, शातिर नाग यानी कालिया दमाना कृष्ण को हराकर, पहाड़ी यानी गिरिधर कृष्ण को उठाते हैं। इस समय वह बचपन से ही युवा हैं।

जन्म:

कृष्ण का जन्म देवकी और उनके पति, वासुदेव से हुआ था, जब पृथ्वी पर पाप होने से माता पृथ्वी परेशान हो गईं, तो उन्होंने भगवान विष्णु से मदद लेने की सोची। वह भगवान विष्णु से मिलने और मदद मांगने के लिए गाय के रूप में गई। भगवान विष्णु उसकी मदद करने के लिए सहमत हुए और उससे वादा किया कि वह पृथ्वी पर जन्म लेगा।

बचपन:

नंदा गाय-चरवाहों के समुदाय के प्रमुख थे, और वे वृंदावन में बस गए थे। कृष्ण के बचपन और युवावस्था की कहानियां बताती हैं कि कैसे वह गाय चराने वाले बन गए, उनकी शरारती माखन चोर (मक्खन चोर) के रूप में शरारत, उनके जीवन को लेने के प्रयासों को विफल करने और वृंदावन के लोगों के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका।

कृष्ण ने गीली नर्स के रूप में प्रच्छन्न, और पुतना राक्षस को मार डाला, और कृष्ण के जीवन के लिए कंस द्वारा भेजे गए बवंडर दानव त्रिनवार्ता। उन्होंने सर्प कालिया को वश में किया, जिसने पहले यमुना नदी के पानी को जहर दिया था, इस तरह गौवंशों की मृत्यु हो गई। हिंदू कला में, कृष्ण को बहु-रूपी कालिया पर नृत्य करते हुए दिखाया गया है।

कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को उठा लिया और इंद्र, देवों के राजा इंद्र को इंद्र द्वारा उत्पीड़न से उत्पीड़न से बचाने और गोवर्धन के चरागाह भूमि की तबाही को रोकने के लिए एक सबक सिखाया। इंद्र को बहुत अधिक अभिमान था और जब कृष्ण ने ब्रिंदावन के लोगों को अपने जानवरों और उनके पर्यावरण का ख्याल रखने की सलाह दी थी जो कि अपने संसाधनों को खर्च करके सालाना इंद्र की पूजा करने के बजाय उन्हें अपनी सभी आवश्यकताओं के साथ प्रदान करते हैं। कुछ की दृष्टि में, कृष्ण द्वारा शुरू किए गए आध्यात्मिक आंदोलन में कुछ ऐसा था जो इंद्र जैसे वैदिक देवताओं की पूजा के रूढ़िवादी रूपों के खिलाफ गया था। भागवत पुराण में, कृष्ण कहते हैं कि बारिश पास की पहाड़ी गोवर्धन से हुई, और सलाह दी कि लोग इंद्र की जगह पहाड़ी की पूजा करें। इससे इंद्र उग्र हो गए, इसलिए उन्होंने एक महान तूफान भेजकर उन्हें दंडित किया। कृष्ण ने तब गोवर्धन को उठा लिया और उसे छतरी की तरह लोगों के ऊपर रखा।

कुरुक्षेत्र युद्ध (महाभारत) :

एक बार लड़ाई अपरिहार्य लगने के बाद, कृष्ण ने दोनों पक्षों को यह बताने का अवसर दिया कि या तो अपनी सेना को नारायणी सेना कहा जाए या खुद को अकेला, लेकिन इस शर्त पर कि वह व्यक्तिगत रूप से कोई हथियार नहीं उठाएगा। पांडवों की ओर से अर्जुन ने कृष्ण को अपनी ओर करने के लिए चुना और दुर्योधन, कौरव राजकुमार ने कृष्ण की सेना को चुना। महान युद्ध के समय, कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में काम किया, क्योंकि इस पद के लिए हथियारों के क्षेत्ररक्षण की आवश्यकता नहीं थी।

युद्ध के मैदान में आने पर, और यह देखते हुए कि शत्रु उनका परिवार, उनके दादा, उनके चचेरे भाई और प्रियजन हैं, अर्जुन को स्थानांतरित किया जाता है और कहते हैं कि उनका दिल उन्हें लड़ने की अनुमति नहीं देता है और वह राज्य का त्याग करना चाहते हैं और उसे रखना चाहते हैं गांडीव (अर्जुन का धनुष)। फिर कृष्ण ने उन्हें युद्ध के बारे में सलाह दी, बातचीत के साथ जल्द ही एक प्रवचन का विस्तार किया गया जिसे बाद में भगवद गीता के रूप में संकलित किया गया।

कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, "क्या तुमने कुछ समय के भीतर कौरवों के बुरे कर्मों को भुला दिया जैसे कि सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करना, पांडवों को कोई भी हिस्सा दिए बिना पूरे राज्य को बर्बाद करना, पांडवों को अपमान और कठिनाइयों का सामना करना, सार्वजनिक रूप से द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास करते हुए, बर्णवा लाख अतिथि गृह में पांडवों की हत्या। कृष्ण आगे अपनी प्रसिद्ध भगवद गीता में कहते हैं, "अर्जुन, पंडित की तरह इस समय दार्शनिक विश्लेषण में संलग्न न हों। आप जानते हैं कि दुर्योधन और कर्ण ने विशेष रूप से आपके प्रति पांडवों से बहुत ईर्ष्या और घृणा की है और बुरी तरह से अपना आधिपत्य साबित करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि भीष्मचर्य और आपके शिक्षक कुरु सिंहासन की इकाई शक्ति की रक्षा करने के अपने धर्म से बंधे हैं। इसके अलावा, आप अर्जुन, मेरी दिव्य इच्छा को पूरा करने के लिए केवल एक मृत्युदाता हैं, क्योंकि कौरवों को उनके पापों के ढेर के कारण, किसी भी तरह से मरने के लिए किस्मत में है। हे भ्राता, अपनी आंखें खोलो और जानो कि मैं स्वयं कर्ता, कर्म और क्रिया को समाहित करता हूं। अब चिंतन की कोई गुंजाइश नहीं है या बाद में पछतावा हो रहा है, यह वास्तव में युद्ध का समय है और आने वाले समय के लिए दुनिया आपकी ताकत और अपार शक्तियों को याद रखेगी। इसलिए हे अर्जुन उठो !, अपने गांडीव को कस लो और सभी दिशाओं को उसके तारों के पुनर्जन्म द्वारा उनके सबसे दूर क्षितिज तक कांपने दो। "

महाभारत युद्ध और उसके परिणामों पर कृष्ण का गहरा प्रभाव था। उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने के लिए स्वेच्छा से एक दूत के रूप में कार्य करने के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध को अंतिम उपाय माना था। लेकिन, एक बार जब ये शांति वार्ता विफल हो गई और युद्ध में शामिल हो गए, तो वे एक चतुर रणनीतिकार बन गए। युद्ध के दौरान, अपने पूर्वजों के खिलाफ सच्ची भावना से लड़ने के लिए अर्जुन से नाराज़ होने पर, कृष्ण ने भीष्म को चुनौती देने के लिए हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए एक बार एक गाड़ी का पहिया उठाया। यह देखकर, भीष्म ने अपने हथियार गिरा दिए और कृष्ण को उसे मारने के लिए कहा। हालाँकि, अर्जुन ने कृष्ण से माफी मांगी, यह वादा करते हुए कि वह यहाँ / बाद में पूर्ण समर्पण के साथ लड़ेंगे, और लड़ाई जारी रही। कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को भीष्म को "विजय" का वरदान वापस करने का निर्देश दिया था, जो उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर को दिया था, क्योंकि वे स्वयं उनकी जीत के रास्ते में खड़े थे। भीष्म ने संदेश को समझा और उन्हें वह साधन बताया जिसके माध्यम से वह अपने हथियारों को गिरा देता था यदि कोई महिला युद्ध के मैदान में प्रवेश करती थी। अगले दिन, कृष्ण के निर्देश पर, शिखंडी (अम्बा पुनर्जन्म) युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ गया और इस तरह, भीष्म ने अपनी भुजाएं नीचे रखीं। यह युद्ध में एक निर्णायक क्षण था क्योंकि भीष्म कौरव सेना के मुख्य सेनापति और युद्ध के मैदान में सबसे दुर्जेय योद्धा थे। कृष्ण ने अर्जुन को जयद्रथ को मारने में सहायता की, जिन्होंने अन्य चार पांडव भाइयों को खाड़ी में रखा था, जबकि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने द्रोण के चक्रव्यूह में प्रवेश किया था - एक प्रयास जिसमें वह आठ कौरव योद्धाओं के एक साथ हमले से मारा गया था। कृष्ण भी द्रोण के पतन का कारण बने, जब उन्होंने भीम को द्रोण के पुत्र के नाम अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारने का संकेत दिया। पांडव चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मर गया है लेकिन द्रोण ने उन्हें यह कहते हुए विश्वास करने से मना कर दिया कि वह युधिष्ठिर से यह सुनेंगे तो ही वह विश्वास करेंगे। कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए उन्होंने एक चतुर चाल चल दी ताकि युधिष्ठिर झूठ न बोलें और उसी समय द्रोण को अपने पुत्र की मृत्यु का यकीन हो जाए। द्रोण द्वारा पूछे जाने पर, युधिष्ठिर ने घोषणा की

"अश्वथामा हतथ, नरो वा कुंजरो वा"

अर्थात अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई थी लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि यह द्रोण का पुत्र था या हाथी था। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने पहली पंक्ति को बोला, कृष्ण के निर्देश पर पांडव सेना ड्रम और शंख के साथ जश्न में टूट गई, जिसमें से द्रोण युधिष्ठिर की घोषणा के दूसरे भाग को नहीं सुन सके और यह मान लिया कि उनका बेटा वास्तव में मर चुका है। दु: ख के साथ काबू में वह अपनी बाहों, और कृष्ण के निर्देश पर धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काट दिया।

जब अर्जुन कर्ण से लड़ रहा था, तो बाद के रथ के पहिए जमीन में डूब गए। जब कर्ण पृथ्वी की पकड़ से रथ को निकालने की कोशिश कर रहा था, कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कैसे कर्ण और अन्य कौरवों ने एक साथ हमला करते हुए और अभिमन्यु को मारते हुए युद्ध के सभी नियमों को तोड़ा था, और उन्होंने अर्जुन को आदेश में बदला लेने के लिए आश्वस्त किया कर्ण को मारने के लिए। युद्ध के अंतिम चरण के दौरान, जब दुर्योधन अपनी माँ गांधारी से उनका आशीर्वाद लेने के लिए मिलने जा रहा था, जो उसके शरीर के सभी हिस्सों को परिवर्तित कर देगा, जिस पर उसकी दृष्टि हीरे पर पड़ती है, कृष्ण उसे अपने कमर को छुपाने के लिए केले के पत्तों को पहनने के लिए प्रेरित करते हैं। जब दुर्योधन गांधारी से मिलता है, तो उसकी दृष्टि और आशीर्वाद उसकी कमर और जांघों को छोड़कर उसके पूरे शरीर पर गिर जाते हैं और वह इस बात से दुखी हो जाता है क्योंकि वह अपने पूरे शरीर को हीरे में बदलने में सक्षम नहीं था। जब दुर्योधन भीम के साथ गदा-लड़ाई में था, तो भीम के वार का दुर्योधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद, कृष्ण ने भीम को दुर्योधन को जांघ पर मारने की अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई, और भीम ने युद्ध जीतने के लिए ऐसा ही किया, बावजूद इसके कि वह गदा-लड़ाई के नियमों के विरुद्ध था (क्योंकि दुर्योधन ने अपने सभी पिछले कृत्यों में धर्म को तोड़ा था) )। इस प्रकार, कृष्ण की अद्वितीय रणनीति ने सभी प्रमुख कौरव योद्धाओं को बिना हथियार उठाए, पांडवों को महाभारत युद्ध जीतने में मदद की। उन्होंने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को भी जीवित कर दिया, जिन्हें अश्वत्थामा ने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए ब्रह्मास्त्र हथियार से हमला किया था। पंडित पांडवों के उत्तराधिकारी बने।

पत्नी:

कृष्ण की आठ राजपूत पत्नियाँ थीं, जिन्हें अष्टभैरव के नाम से भी जाना जाता है: रुक्मिणी, सत्यभामा, जांबवती, नागनजति, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मण) और अन्य 16,100 या 16,000 (धर्मग्रंथों में संख्या भिन्न) को नरकासुर से बचाया गया था। उन्हें जबरन अपने महल में रखा गया और कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करने के बाद उन्होंने इन महिलाओं को बचाया और उन्हें मुक्त किया। कृष्ण ने उन्हें विनाश और बदनामी से बचाने के लिए उन सभी से शादी की। उन्होंने उन्हें अपने नए महल और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पर आश्रय दिया। उनमें से मुख्य को कभी-कभी रोहिणी कहा जाता है।

भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश कुछ भिन्नता वाले कृष्ण के बच्चों की सूची अष्टभैरियों से मिलती है; जबकि रोहिणी के बेटों की व्याख्या उनके कनिष्ठ पत्नियों के अनावश्यक बच्चों का प्रतिनिधित्व करने के लिए की जाती है। उनके पुत्रों में सबसे प्रसिद्ध, प्रद्युम्न हैं, जो कृष्ण (और रुक्मिणी) के सबसे बड़े पुत्र और जांबवती के पुत्र सांबा थे, जिनके कार्यों के कारण कृष्ण का वंश नष्ट हो गया।

मौत:

महाभारत युद्ध समाप्त होने के काफी समय बाद, कृष्ण एक जंगल में बैठे थे, जब एक शिकारी ने एक जानवर की आंख के रूप में मणि को अपने पैरों में ले लिया और एक तीर मार दिया। जब उन्होंने आकर कृष्ण को देखा तो वे चौंक गए और उनसे क्षमा मांगी।

कृष्ण मुस्कुराए और कहा - आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने पिछले जन्म में बाली थे और मैंने राम को एक पेड़ के पीछे से मारा था। मुझे इस शरीर को छोड़ना पड़ा और जीवन को समाप्त करने के लिए एक मौके की प्रतीक्षा में और आपके लिए इंतजार करना पड़ा ताकि आपके और मेरे बीच का कर्मातीत ऋण समाप्त हो जाए।

कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद, द्वारका समुद्र में डूब गई। प्रभास के युद्ध में ज्यादातर यदु पहले ही मर चुके थे। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि उनका वंश भी कौरवों की तरह खत्म होगा।

द्वारका डूबने के बाद, यदु का बायां मथुरा वापस आ गया।

डार्विन के सिद्धांत के अनुसार कृष्ण:

एक करीबी दोस्त कृष्ण को पूर्ण आधुनिक व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। फिटेस्ट ऑफ़ सर्वाइवल का सिद्धांत चलन में है और अब मनुष्य बहुत अधिक स्मार्ट हो गए हैं और संगीत, नृत्य और त्योहारों का आनंद लेने लगे हैं। परिवार के भीतर युद्ध और झगड़े हुए हैं। समाज चतुर हो गया है और एक कुटिल विशेषता समय की आवश्यकता है। वह चतुर, कुटिल और एक कुशल प्रबंधक था। एक आधुनिक दिन आदमी की तरह।

मंदिर:

कुछ सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर:

प्रेम मंदिर:

वृंदावन के पवित्र शहर में बना प्रेम मंदिर, श्री कृष्ण को समर्पित सबसे नए मंदिरों में से एक है। मंदिर की संरचना आध्यात्मिक गुरु कृपालु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी।

संगमरमर में निर्मित मुख्य संरचना अविश्वसनीय रूप से सुंदर दिखती है और यह एक शैक्षणिक स्मारक है जो सनातन धर्म के वास्तविक इतिहास को दर्शाता है। भगवान के अस्तित्व के इर्द-गिर्द महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने वाले श्री कृष्ण और उनके अनुयायियों के आंकड़े मुख्य मंदिर को कवर करते हैं।

क्रेडिट: मूल फोटोग्राफरों और कलाकारों के लिए