होलिका दहन क्या है?

होली एक रंगीन त्योहार है जो जुनून, हंसी और खुशी का जश्न मनाता है। यह त्योहार, जो हर साल फाल्गुन महीने में आता है, वसंत के आगमन को याद करता है। होली दहन होली से पहले का दिन है। इस दिन, उनके पड़ोस में लोग अलाव जलाते हैं और उसके चारों ओर गाते हैं और नृत्य करते हैं। होलिका दहन हिंदू धर्म में सिर्फ एक त्योहार से अधिक है; यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यहां आपको इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में सुनने की आवश्यकता है।

होलिका दहन एक हिंदू त्योहार है जो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तीथि (पूर्णिमा की रात) पर होता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है।

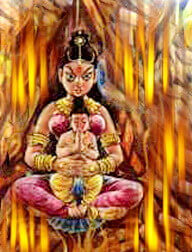

होलिका एक राक्षस और राजा हिरण्यकश्यप की पोती थी, साथ ही प्रह्लाद की चाची भी थी। होलिका दहन के प्रतीक होली से एक रात पहले चिता जलाई जाती है। लोग गाने और नृत्य करने के लिए आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। अगले दिन, लोग होली मनाते हैं, रंगीन छुट्टी। आप सोच रहे होंगे कि त्योहार के दौरान एक दानव की पूजा क्यों की जाती है। माना जाता है कि होलिका सभी भय को दूर करने के लिए बनाई गई है। वह शक्ति, धन और समृद्धि का प्रतीक थी, और वह अपने भक्तों पर इन आशीर्वादों को सर्वश्रेष्ठ करने की क्षमता रखती थी। परिणामस्वरूप, होलिका दहन से पहले होलिका की पूजा प्रह्लाद के साथ की जाती है।

होलिका दहन की कहानी

भागवत पुराण के अनुसार, हिरण्यकश्यप एक राजा था, जिसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, ब्रह्मा द्वारा वरदान दिए जाने से पहले अपेक्षित तापस (तपस्या) किया।

हिरण्यकश्यप को वरदान के फलस्वरूप पाँच विशेष योग्यताएँ प्राप्त हुईं: वह किसी इंसान या जानवर के हाथों नहीं मारा जा सकता था, उसे घर के अंदर या बाहर नहीं मारा जा सकता था, उसे दिन या रात के किसी भी समय मारा नहीं जा सकता था, उसे एस्ट्रा द्वारा नहीं मारा जा सकता था। (लॉन्च किए गए हथियार) या शास्त्र (हाथ में हथियार), और जमीन, समुद्र, या हवा पर नहीं मारे जा सकते थे।

अपनी इच्छा के फलस्वरूप, उसे विश्वास था कि वह अजेय है, जिसने उसे अभिमानी बना दिया। वह इतना अहंकारी था कि उसने अपने पूरे साम्राज्य को अकेले उसकी पूजा करने का आदेश दिया। जिसने भी उसके आदेशों की अवहेलना की, उसे दंडित किया गया और मार दिया गया। दूसरी ओर, उसका पुत्र प्रह्लाद अपने पिता से असहमत था और उसे एक देवता के रूप में पूजा करने से मना कर दिया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा और विश्वास करना जारी रखा।

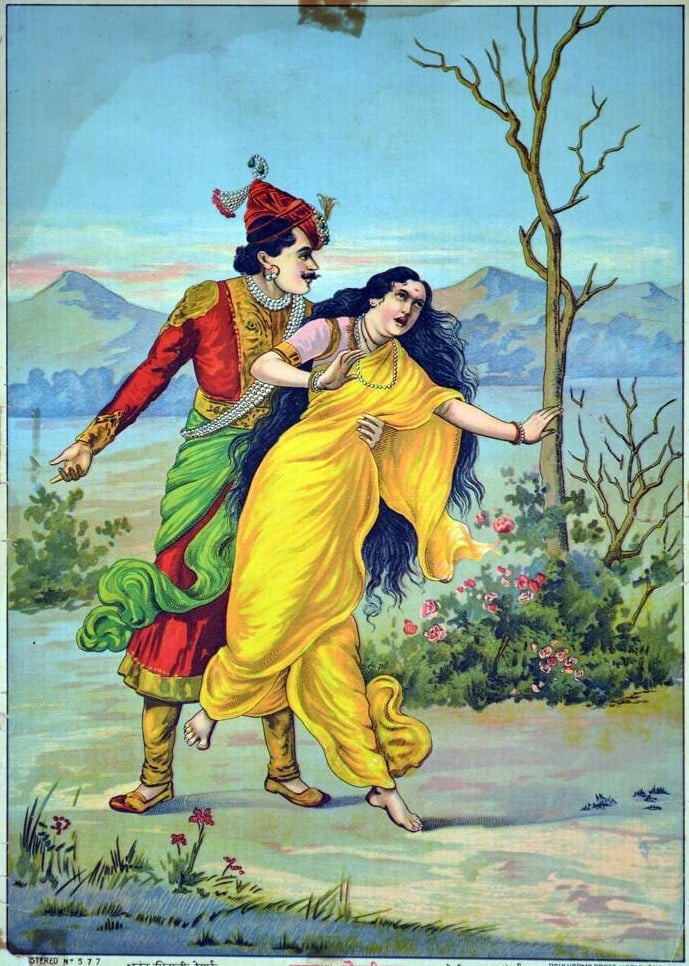

हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, और उसने कई बार अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने हमेशा हस्तक्षेप किया और उसे बचाया। अंत में, उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी।

होलिका को एक आशीर्वाद दिया गया था जिसने उसे अग्निरोधक बना दिया था, लेकिन उसे जला दिया गया था क्योंकि अगर वह अकेले अग्नि में शामिल हो गया तो वरदान ने काम किया।

भगवान नारायण के नाम का जाप करते रहने वाले प्रह्लाद अप्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान ने उनकी अटूट श्रद्धा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। भगवान विष्णु के चौथे अवतार, नरसिंह, ने हिरण्यकश्यप, राक्षस राजा को नष्ट कर दिया।

नतीजतन, होलिका से इसका नाम होली हो जाता है, और लोग अब भी हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए 'होलिका को जलाने के लिए राख' के दृश्य को दोहराते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार, कोई भी, चाहे कितना भी मजबूत हो, एक सच्चे भक्त को नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग भगवान में एक सच्चे विश्वास को तड़पाते हैं, वे राख में कम हो जाएंगे।

होलिका की पूजा क्यों की जाती है?

होलिका दहन होली त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोगों ने होली से एक रात पहले होलिका दहन के नाम से जाने जाने वाले विशाल अलाव को जलाया, ताकि दानव राजा हिरण्यकश्यप की भतीजी होलिका दहन हो।

ऐसा माना जाता है कि होली पर होलिका पूजा करने से हिंदू धर्म में शक्ति, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। होली पर होलिका पूजा आपको सभी प्रकार के भय को दूर करने में मदद करेगी। चूंकि यह माना जाता है कि होलिका को सभी प्रकार के आतंक को दूर करने के लिए बनाया गया था, इसलिए होलिका दहन से पहले प्रह्लाद के साथ उसकी पूजा की जाती है, इस तथ्य के बावजूद कि वह एक दानव है।

होलिका दहन का महत्व और कथा।

प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप की कथा होलिका दहन समारोह के केंद्र में है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था जिसने भगवान विष्णु को अपने नश्वर शत्रु के रूप में देखा क्योंकि बाद में हिरण्यक्ष को उसके बड़े भाई को नष्ट करने के लिए वराह अवतार लिया था।

हिरण्यकश्यपु ने तब भगवान ब्रह्मा को यह वरदान देने के लिए राजी किया कि वह किसी देव, मानव या जानवर, या किसी भी प्राणी द्वारा, जो दिन या रात, किसी भी समय, किसी भी हाथ से पकड़े हुए हथियार या प्रक्षेप्य हथियार द्वारा जन्म नहीं लेगा, को नहीं मारा जाएगा। या भीतर या बाहर। राक्षस राजा यह मानने लगे कि भगवान ब्रह्मा द्वारा इन वरदानों को दिए जाने के बाद वह भगवान थे, और उन्होंने मांग की कि उनके लोग केवल उनकी प्रशंसा करें। हालाँकि, उनके अपने पुत्र, प्रह्लाद ने राजा के आदेशों की अवहेलना की क्योंकि वह भगवान विष्णु को समर्पित थे। परिणामस्वरूप, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की हत्या के लिए कई योजनाएँ बनाईं।

सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक हिरण्यकश्यप का अनुरोध था कि उसकी भतीजी, दानव होलिका, उसकी गोद में प्रह्लाद के साथ एक चिता में बैठती है। होलिका जलने की स्थिति में चोट से बचने की क्षमता के साथ धन्य हो गई थी। जब वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठी, तो प्रह्लाद ने भगवान विष्णु का नाम जपना जारी रखा, और प्रहलाद को बचाते हुए होलिका को आग ने भस्म कर दिया। कुछ किंवदंतियों के सबूतों के आधार पर, भगवान ब्रह्मा ने होलिका पर आशीर्वाद इस उम्मीद के साथ दिया कि वह इसका इस्तेमाल बुराई के लिए नहीं करेगी। यह मंजिला होलिका दहन में सेवानिवृत्त होती है।

होलिका दहन कैसे मनाया जाता है?

लोग होलिका दहन पर होलिका दहन से एक रात पहले, प्रहलाद को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलाव जलाते हैं। इस अग्नि पर कई गोबर के खिलौने रखे जाते हैं, जिसमें अंत में होलिका और प्रह्लाद की गोबर की मूर्तियाँ होती हैं। फिर, भगवान विष्णु की भक्ति के कारण प्रह्लाद को अग्नि से बचाया जाने के रूप में, प्रह्लाद की मूर्ति को आग से आसानी से हटा दिया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत की सराहना करता है और लोगों को ईमानदारी से भक्ति के महत्व के बारे में सिखाता है।

लोग समाग्री भी फेंकते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक गुण या अन्य सफाई गुण वाले उत्पाद शामिल हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं।

होली दहन (होली बोनस) पर अनुष्ठान करना

होलिका दीपक या छोटी होली, होलिका दहन का दूसरा नाम है। इस दिन, सूर्यास्त के बाद, लोग एक अलाव जलाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पारंपरिक लोकगीत गाते हैं, और पवित्र अलाव के चारों ओर एक चक्र बनाते हैं। उन्होंने लकड़ियों को ऐसे स्थान पर रखा जो मलबे से मुक्त हो और भूसे से घिरा हो।

वे रोली, अखंडित चावल के दाने या अक्षत, फूल, कच्चे सूत के धागे, हल्दी की गांठ, अखंड मूंग की दाल, बटाशा (चीनी या गुड़ की कैंडी), नारियल और गुलाल को उस स्थान पर रखते हैं, जहां लकड़ियों को आग लगाने से पहले ढेर कर दिया जाता है। मंत्र का जाप किया जाता है, और अलाव जलाया जाता है। पांच बार अलाव के आसपास लोग अपने स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन, लोग अपने घरों में धन लाने के लिए कई तरह के अनुष्ठान करते हैं।

होली दहन पर करने योग्य बातें:

- अपने घर के उत्तरी दिशा / कोने में एक घी का दीया रखें और उसे रोशन करें। ऐसा सोचा जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी।

- हल्दी को तिल के तेल में मिलाकर भी शरीर पर लगाया जाता है। वे इसे स्क्रैप करने और होलिका अलाव में फेंकने से पहले थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं।

- सूखे नारियल, सरसों, तिल के बीज, 5 या 11 सूखे गोबर केक, चीनी, और पूरे गेहूं के दाने भी पारंपरिक रूप से पवित्र अग्नि को चढ़ाए जाते हैं।

- परिक्रमा के दौरान लोग होलिका में जल भी चढ़ाते हैं और परिवार की सलामती की प्रार्थना करते हैं।

होली दहन से बचने के लिए चीजें:

यह दिन कई मान्यताओं से जुड़ा है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- अजनबियों से पानी या भोजन लेने से बचें।

- होलिका दहन की शाम में या पूजा करते समय, अपने बालों को थका हुआ रखें।

- इस दिन, किसी को भी पैसे या अपने व्यक्तिगत सामान को उधार न दें।

- होलिका दहन पूजा करते समय, पीले रंग के कपड़े पहनने से बचें।

किसानों को होली महोत्सव का महत्व

यह त्यौहार किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम के परिवर्तन के रूप में नई फसलों की कटाई का समय आता है। होली को दुनिया के कुछ हिस्सों में "वसंत फसल त्योहार" के रूप में जाना जाता है। किसान खुशी मनाते हैं क्योंकि उन्होंने होली की तैयारी में नई फसलों के साथ अपने खेतों को पहले ही बंद कर दिया है। नतीजतन, यह उनकी विश्राम अवधि है, जिसका आनंद वे रंगों और मिठाइयों से घिरे रहते हैं।

होलिका की तैयारी कैसे करें (Holi Bonfire कैसे तैयार करें)

होलिका की पूजा करने वाले लोगों ने त्योहारों के कुछ दिन पहले से ही पार्कों, सामुदायिक केंद्रों, मंदिरों के पास और अन्य खुले स्थानों पर अलाव जलाना शुरू कर दिया था। होलिका का एक पुतला, जिसने प्रहलाद को आग की लपटों में झोंक दिया, वह चिता पर खड़ा था। रंग पिगमेंट, भोजन, पार्टी पेय, और त्योहारी मौसमी खाद्य पदार्थ जैसे गुझिया, मठरी, मालपुए, और अन्य क्षेत्रीय व्यंजनों का घरों के भीतर भंडार किया जाता है।

यह भी पढ़ें: https://www.hindufaqs.com/holi-dhulheti-the-festival-of-colours/